Scritto da angelino tedde

Sguardi storici a cura di Angelino Tedde

Premessa

Premessa

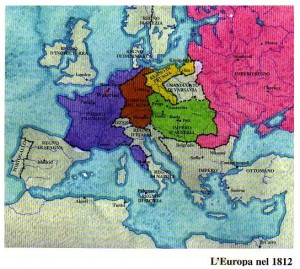

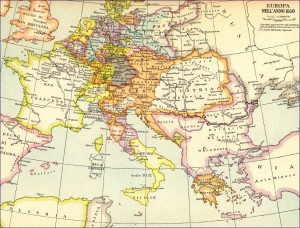

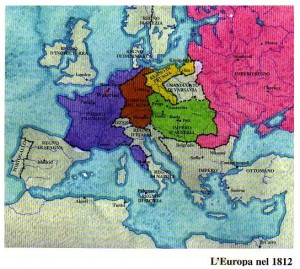

Dopo la sconfitta di Napoleone a Waterloo (1814), i sovrani europei avevano imposto, con fini strategie, la restaurazione del potere assoluto e l’alleanza fra il Trono e l’Altare.

Un’altra Europa sotterranea però covava come il fuoco sotto la cenere: massoni, carbonari e altre società segrete oltre che giovani pensatori del livello di Giuseppe Mazzini (Genova 1805-Pisa 1872) e giovani combattenti per la libertà come Giuseppe Garibaldi ( Nizza,1807- Isola di Caprera 1882) allo scopo di rovesciare i sovrani dai troni e imporre la democrazia sperimentata durante la rivoluzione francese.

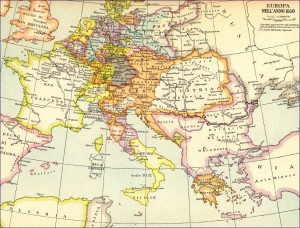

L’Italia era divisa in 7 Stati: Regno di Sardegna (gli Stati dei Savoia), Regno lombardo Veneto (Austria), Ducato di Parma e Piacenza (Maria Luisa d’Austria, moglie di Napoleone) Ducato di Modena e Reggio(Asburgo d’Este), Granducato di Toscana (Asburgo Lorena), Stato della Chiesa (Pio VII), Regno delle Due Sicilie (Ferdinando I di Borbone). Da questa divisione dell’Italia erano passati 11 anni.

I Savoia, che già possedevano il Ducato di Savoia, il Principato del Piemonte, la Contea di Nizza, il Genovesato, dal momento in cui erano diventati re di Sardegna (1720), continuavano a governarla per mezzo di vicerè che si avvicendavano di triennio in triennio con residenza Cagliari. Tra i più noti e attivi viceré, dal 1735 al 1738, si era contraddistinto, per la sua determinazione repressiva Carlo Amedeo Battista Marchese di San Martino, d’Aglié e di Rivarolo, già severo comandante delle sabaude galere. Non se ne stette a dare ordini da Cagliari, ma a capo di un discreto contingente militare, visitò i villaggi più turbolenti dell’Isola, gettò nelle carceri ben 3000 pregiudicati, ne fece impiccare con rituali efferati 400 ed esiliò anche gl’intoccabili nobili divisi tra fautori della Spagna, dell’Austria e nuovi fautori del Piemonte. Le visite ai paesi dell’Anglona e della  Gallura lo videro severo nei confronti dei capifazione di Nulvi e di Chiaramonti (i Tedde e Delitala) che mandò al confino per un biennio. Più tardi ci volle l’opera missionaria del gesuita piemontese Giovanni Battista Vassallo dei Conti di Castiglione che abbandonato l’insegnamento universitario a Cagliari si diede a predicare la parola di Dio tutti i villaggi della Sardegna e a promuovere le paci tra famiglie rivali, tra le quali i Tedde e i Delitala di Chiaramonti e Nulvi, e altre della Gallura. Tra l’altro compose un catechismo e dei gosos ai santi patroni in sardo logudorese. Chiudiamo, per ora, questa finestra sul Settecento e torniamo all’Ottocento a cui si riferiscono gli atti notarili

Gallura lo videro severo nei confronti dei capifazione di Nulvi e di Chiaramonti (i Tedde e Delitala) che mandò al confino per un biennio. Più tardi ci volle l’opera missionaria del gesuita piemontese Giovanni Battista Vassallo dei Conti di Castiglione che abbandonato l’insegnamento universitario a Cagliari si diede a predicare la parola di Dio tutti i villaggi della Sardegna e a promuovere le paci tra famiglie rivali, tra le quali i Tedde e i Delitala di Chiaramonti e Nulvi, e altre della Gallura. Tra l’altro compose un catechismo e dei gosos ai santi patroni in sardo logudorese. Chiudiamo, per ora, questa finestra sul Settecento e torniamo all’Ottocento a cui si riferiscono gli atti notarili

Il primo secolo del dominio sabaudo

Nel corso di oltre cento anni (1720 -1826). i sovrani sabaudi avevano provveduto ad imporre un maggior ordine nel bilancio del regno; a vigilare sugli arbitri di oltre 300 feudatari sardi e spagnoli (assenti questi ultimi, ma rappresentati da appositi podatari); a restaurare le università di Cagliari e di Sassari, (1760-65), chiamandovi ad insegnare illustri studiosi di Terrafema; a restaurare le scuole inferiori (Umanità e Retorica), istituendo 7 classi che andavano dalla VII alla I , definibili classi boginiane); ad imporre l’uso dell’italiano sia nelle scuole accessibili dei collegi religiosi sia negli atti pubblici ed ecclesiastici; ad emanare l’editto delle chiudende per lo sviluppo dell’agricoltura, che appariva ai sovrani illuminati un modello economico più adatto alla “felicità dei sudditi” rispetto al modello scarsamente produttivo del pascolo brado; ad istituire, per la prima volta, nel 1823, le scuole normali triennali (elementari ante litteram) per insegnare a leggere, a scrivere e a far di conto, la dottrina cristiana e il catechismo agrario ai ragazzi, allo scopo di dare a tutti i giovani sudditi un minimo di istruzione, e offrire ai talentuosi meritevoli, l’opportunità di proseguire gli studi medi e l’eventuale conseguimento di uno, di due, di tre o dei quattro gradi universitari (il triennale magisteriato, il biennale baccellierato, l’anno di licenza e, da ultimo, il curriculum massimo della laurea). In pratica le università sarde sfornarono maestri d’arte, bacellieri, licenziati, laureati nei tre corsi universitari esistenti: il più ambito Teologia, al secondo posto Leggi e al terzo Medicina, la cenerentola fra le tre lauree perché di scarse occasioni di carriera e di rimunerazione. Dopo quest’altra finestrella, torniamo alle neonate scuole normali, dette in piemonte comunali, nel Genovesato elementari, nome che poi, nel 1841, Carlo Alberto imporrà nei citati suoi 5 Stati, amministrati secondo le leggi proprie di ognuno, contrariamanete a quel che in genere si pensa, e purtroppo, alcuni storici distratti e improvvisati si scrivono.

Queste prime vere scuole popolari pubbliche, (anticipate dalle informali scolette parrocchiali con pochi privilegiati alunni), (catechismo e grammatica), furono messe a carico della Comunità, sotto la provvidenza del sindaco per i locali e le attrezzature e la sovrintendenza didattica e morale del parroco, per la vigilanza sui precettori che in genere erano i viceparroci o, se c’erano dei religiosi, questi ultimi. Solo in mancanza di sacerdoti, in poche piccole comunità, si ricorreva a scrivani, a segretari comunitativi, a chirurghi e altri graduati all’università. Le spese del funzionamento erano a carico della Comune o Comunità, costituite da assemblee comunitative e da tre consiglieri che coadiuvavano il sindaco (1791) nella propria casa, un abbozzo ancora grezzo e informe di quello che più tardi diventerà il Comune autentico (1848), l’unica istituzione paragonabile a quella attuale.

Queste prime vere scuole popolari pubbliche, (anticipate dalle informali scolette parrocchiali con pochi privilegiati alunni), (catechismo e grammatica), furono messe a carico della Comunità, sotto la provvidenza del sindaco per i locali e le attrezzature e la sovrintendenza didattica e morale del parroco, per la vigilanza sui precettori che in genere erano i viceparroci o, se c’erano dei religiosi, questi ultimi. Solo in mancanza di sacerdoti, in poche piccole comunità, si ricorreva a scrivani, a segretari comunitativi, a chirurghi e altri graduati all’università. Le spese del funzionamento erano a carico della Comune o Comunità, costituite da assemblee comunitative e da tre consiglieri che coadiuvavano il sindaco (1791) nella propria casa, un abbozzo ancora grezzo e informe di quello che più tardi diventerà il Comune autentico (1848), l’unica istituzione paragonabile a quella attuale.

Per le spese delle scuole, se non c’erano lasciti, si affittava un terreno comunitativo e dal ricavato si pagavano le spese per i locali, per il precettore e per le attrezzature.

Torniamo però al 1826. Le campagne del territorio chiaramontese continuavano ad essere chiuse con i muri a secco e naturalmente chi più si poteva allargare si allargava, anche se non più di tanto, perché c’erano ancora i latifondi del feudatario spagnolo. Con la chiusure si rendeva più difficoltoso per la Comunità il diritto di legnatico, di acqua, di raccolta delle ghiande e altri prodotti per continuare a praticare “l’economia del maiale” come la chiamano gli studiosi. Per le semine c’erano ancora gli ademprivi, vale a dire sos padros, che gli abitanti utilizzavano con semine a rotazione e con disaffezione, per il frumento necessario per la sussistenza degli abitanti del borgo ai quali veniva dato in uso un appezzamento di terreno.

Leggi tutto »

Condividi su Facebook